金秋时节,东西湖的农田里正悄然进行一场“绿色风暴”。通过推广精准施肥与绿色防控技术,在农田增产增收的同时,实现生态环境的持续改善。

近日清晨六点,西湖大农仓蔬菜基地已是忙碌一片。翠绿的叶片上露珠滚动,黄瓜与瓠子挂满藤蔓,长势喜人。

西湖大农仓黄瓜长势良好。

“我们现在是看‘地’吃饭,让土壤也吃上‘定制餐’。”基地技术员杨佩抓起一把土介绍,该基地采用“配方肥+商品有机肥+水溶肥”的科学配比施肥方案,依托测土技术掌握土壤氮、磷、钾及微量元素盈亏,再结合作物生长周期“按需喂饭”,实现“一地一策、一作物一方案”。

“以前总习惯性认为多施肥才能高产,现在更加注重科学配比。”杨佩算了一笔账:实施精准施肥后,化肥亩均用量减少17.4%,土壤有机质含量显著提高,板结现象也明显改善。基地还配套水肥一体化系统,将肥料通过滴灌直达作物根部,有效提升肥料利用率。

刚刚采摘的黄瓜清脆可口。

“减肥”并未导致减产。基地目前每天采收黄瓜3000多斤、瓠子2000多斤,产品条直、色亮、风味浓,市场价格高于普通蔬菜。精准施肥不仅改善土壤结构,增强保水保肥能力,还提高了作物抗逆性,病虫害发生率显著下降。

记者从区农业农村局获悉,2024年全区化肥使用量较2020年减少14.75%,测土配方施肥技术覆盖率达95.65%,肥料利用率提高至43.8%。2025年建立3个化肥减量示范基地,2022年以来累计建立32个化肥减量示范区,辐射带动广大农户应用化肥减量增效技术,全区农业面源污染得到有效控制。

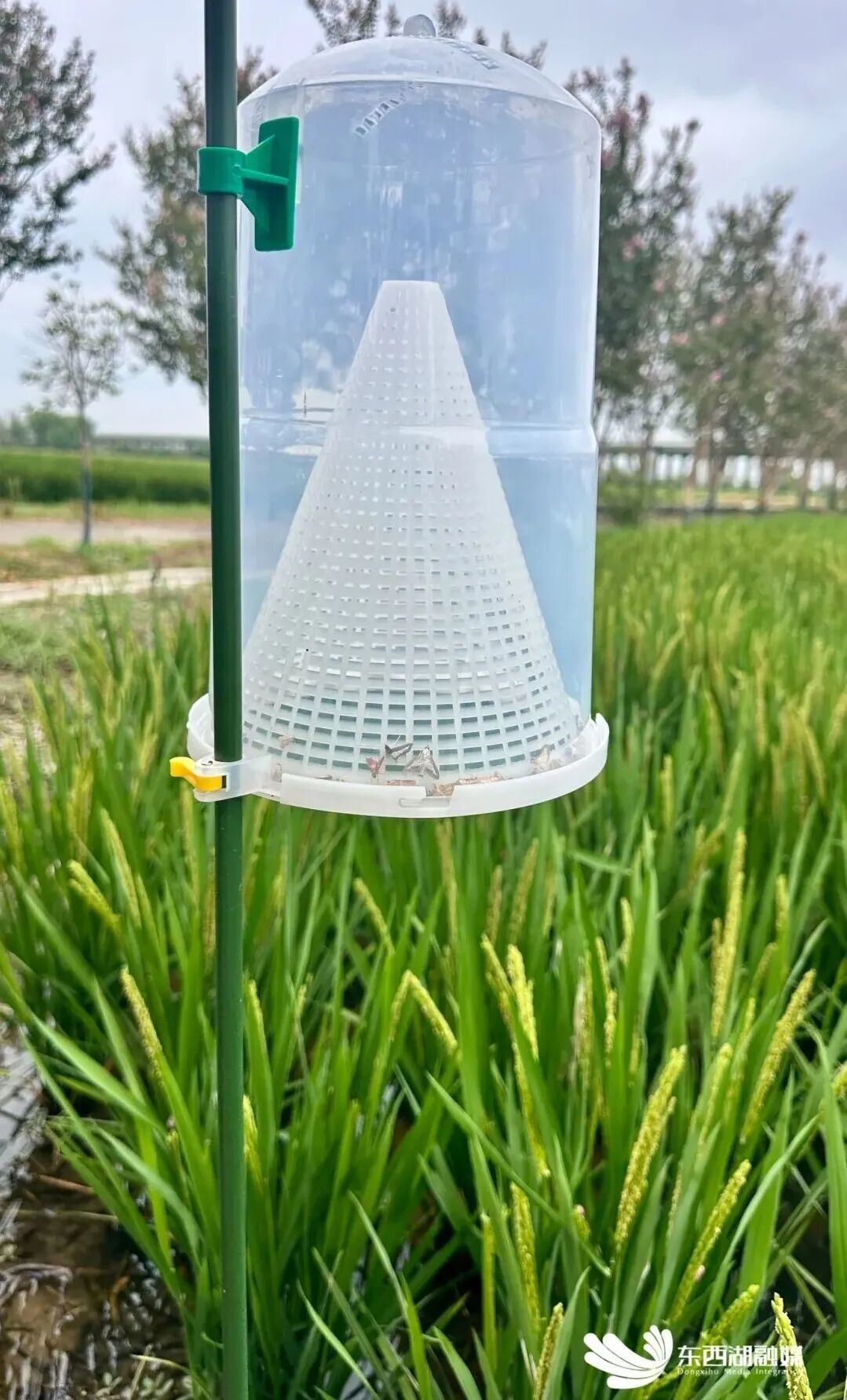

鑫三江田园综合体利用防控技术守护稻田生态。

在鑫三江田园综合体的500亩水稻示范区,绿色防控技术同样成效显著。太阳能杀虫灯与性诱捕器组成“智能护卫队”,守护稻田生态。技术员介绍,性诱捕器通过释放人工合成的雌虫信息素吸引雄虫,阻断繁殖链;风吸式太阳能杀虫灯则利用害虫趋光特性,以特定波长LED光源诱虫,再通过风机吸入收集器。每台杀虫灯每晚可诱杀害虫200-300克,且基本不伤益虫。

绿色防控不仅实现农药减量,更重建了农田生态系统。稻田里蛙声阵阵、蜻蜓飞舞,生态链日趋完整。基地负责人表示,今年水稻在病虫害高发期仅使用一次生物农药,预计亩产仍可达1200斤,稻米品质也同步提升。

稻田茁壮成长,等待丰收季。

据统计,2024年全区化学农药使用量较2020年降低9.6%以上,绿色防控覆盖率达56.3%。今年,全区已建成5个农药减量化基地,农作物病虫害综合防控能力进一步增强。

区农业农村局相关负责人表示,未来,东西湖区将继续推广绿色生产技术,进一步扩大绿色种植技术应用范围,持续推动农业走向生态、优质、高效发展之路。