在柏泉街的武汉香飞科技种植基地,一种按片计价的特色蔬菜,正创造着亩产值10万元的可观利润。

近日清晨,东西湖融媒记者现场看到,工人们正娴熟地采摘青叶紫苏嫩叶,经过严格分拣后,这些叶片将于当晚送达武汉各大餐饮场所。

基地负责人余少正介绍,其父辈自1994年起从国外引种紫苏,历经近三十年技术攻坚,现已实现全年无间断供应。通过采用钢丝固棚、夏补水、冬补光等创新技术,成功克服了紫苏“夏怕热、冬畏寒”的生长难题。2022年,该种植体系获批东西湖区“三新”技术示范项目,相关技术论文已被学术期刊收录。

据了解,基地创新采用分层管理模式,植株从幼苗到成株分区栽培。技术员徐应红现场演示并介绍了滴灌喷淋系统:“当每天早晚喷淋装置自动启动,土壤湿度可以精确控制。”这种精细化种植,使得紫苏产量和品质明显提升。

青叶紫苏已处于最佳采收期,叶片青绿鲜嫩。

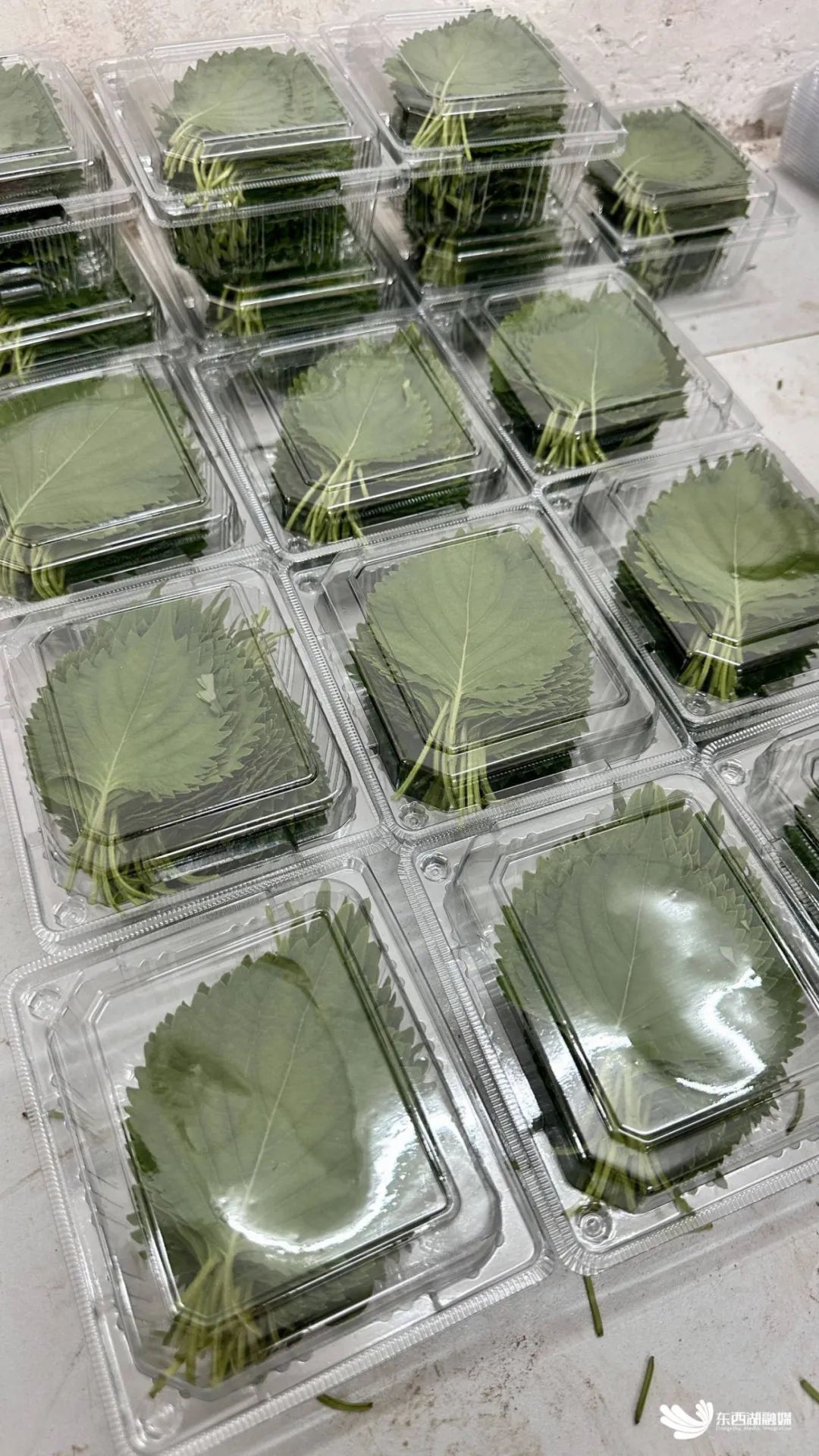

在分拣车间,工人们正按8×8厘米的规格筛选叶片。“每盒装100片,日销500盒起,节假日可达千盒。”余少正透露,基地紫苏采取有机肥料和生物制剂农药种植,确保达到“摘叶即食”绿色标准。目前绝大部分产品供应本地高端市场,在武汉市场占有率达90%以上,其余产品空运至北京、上海,以及韩国等地。今年5月,基地更与国内某知名茶饮品牌达成合作,开发紫苏特调饮品。

人工分拣紫苏。

一片紫苏,同时带动了周边农户就业。基地固定用工20余人,采收季临时用工超50人,带动农户年均增收5万元以上。“旺季月收入可达7000元,比外出务工更实惠。”居民王丽说。

据悉,近年来,东西湖区农业农村局大力支持建立紫苏化肥及化学农药减量增效示范区,示范应用有机肥替代化肥、配方肥、病虫害绿色防控等技术,有效促进紫苏单产和品质提升。余少正也表示,未来将深化紫苏深加工,探索种植与食品加工行业跨界融合,推动“小作物”向“大产业”转型。